穹頂之下,如何驅散霧霾,再次成為最近熱議的話題。11月3日,南方日報記者一行來到深圳大亞灣核電基地,親眼見證,親耳聆聽:關于安全,核電站有三重“金鐘罩”,就像俄羅斯套娃一層套一層,一關把一關,不管哪一關出問題,都會啟動保護措施;白鷺和核電站和諧共處成為了這里獨特一景……談核電,有人曾因誤解反對;在大亞灣,他們因敬畏而掌控。

撰文 南方日報記者 龍金光

1 三道屏障掌控安全

核電站工作原理就是核能 熱能 機械能

電能的轉化過程。具體而言就是,核燃料鈾在反應堆中經過裂變產生能量,將一回路的水加熱,這些高溫的水流經蒸汽發生器時,將二回路的水加熱成為高溫水蒸氣,水蒸氣帶動汽輪機裝置運轉,而后驅動發電機機組發電。

揭開核電神秘的面紗,先從核電是怎么來的說起。

在大亞灣核電基地技能訓練中心,有一個深達10余米、清澈見底的水池,它是用來培訓核電站換料操縱員的模擬換料水池。

“核電站工作原理就是核能 熱能 機械能

電能的轉化過程。”中廣核核電運營有限公司主任工程師馬鵬程簡明概要介紹。具體而言,核燃料鈾在反應堆中經過裂變產生能量,將一回路的水加熱,這些高溫的水流經蒸汽發生器時,將二回路的水加熱成為高溫水蒸氣,水蒸氣帶動汽輪機裝置運轉,而后驅動發電機機組發電。這清晰地呈現了核能發電是從核能變成熱能,熱能再變為機械能,再轉化為電能的一個能量轉化過程。“實際上,核電發電原理與火電極為類似,不同的是火電站發電用的是煤,而核電站發電用的是核燃料。”

在這里,安全是它的生命線。核電站有三道安全屏障,就像套了三重“金鐘罩、鐵布衫”,如俄羅斯套娃一層套一層,一關把一關。不管哪一關出問題都會啟動保護措施,確保不發生放射性物質外泄事故。

三道安全屏障分別是核燃料包殼、一回路壓力邊界、安全殼。燃料包殼由二氧化鈾陶瓷構成,能保證放射性裂變物質不逸出;一回路壓力邊界是一個密閉的系統,將核反應堆中與輻射相關的壓力容器、燃料組件、穩壓器等設備均包含在其中,確保放射性物質不泄漏;安全殼即反應堆廠房,由厚度90厘米的特種水泥澆筑而成,內部加6毫米厚的鋼板做內壁,當前兩道屏障都失去作用時,它能阻止裂變產物泄漏到環境中去,是確保核電廠安全的一道堅固防線。安全殼也可保護重要設備免遭外來襲擊(如飛機撞擊)的破壞。

近年來,我國不斷通過自主創新提升核電安全水平。以華龍一號為例,其采用的“能動和非能動相結合”的安全設計理念,采用177個燃料組件的反應堆堆芯、三個獨立的安全系列、單堆布置、雙層安全殼,全面平衡貫徹了縱深防御的設計原則,設置了完善的嚴重事故預防和緩解措施等,安全和性能指標均達到國際三代核電技術的先進水平。

核電站會不會像原子彈一樣爆炸呢?不會。雖然核彈和核反應堆都是以鈾為原料,但兩者對純度的要求完全不同。核彈中鈾235的純度在90%以上,而核電站所用的核燃料中鈾235的純度一般在5%以下。正如烈度白酒可以點燃,啤酒卻不能點燃的道理一樣,反應堆即使失控,也不會像原子彈那樣爆炸。前蘇聯切爾諾貝利核事故是蒸汽爆炸,日本福島第一核電站是氫氣爆炸,都不是核爆炸。

2 白鷺是核電站里的常客

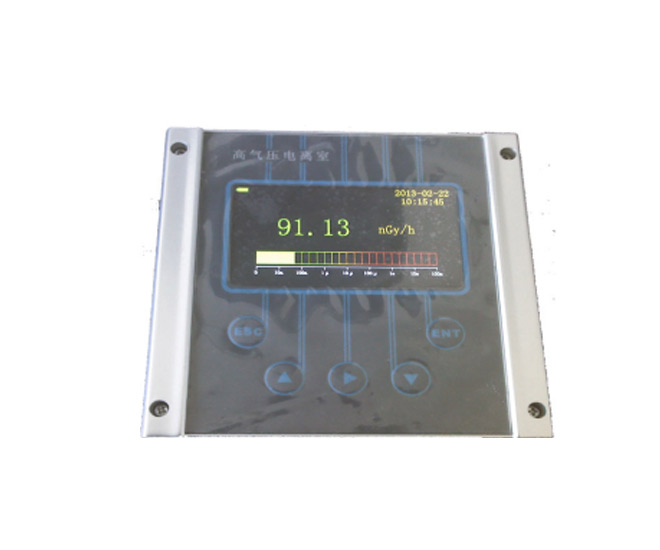

連續多年的監測顯示,監測圖表始終是一條“水平線”,表示核電站對香港的輻射水平沒有任何影響,大亞灣核電基地周邊地區的環境放射性水平與運行前的本地數據相比沒有變化,區域內陸地海洋生物種群數量沒有發生變化。

打造了三道安全屏障,核電站還會有輻射嗎?

事實上,自然界中的一切物體,只要溫度在絕對溫度零度以上,都會以電磁波和粒子的形式不停地向外傳送熱量,這種傳送能量的方式稱為輻射。輻射存在于人生活的每個角落。我們吃的食物、住的房屋、天空大地、山川草木,乃至人體都存在放射性,被稱為天然輻射;而人工輻射則包括醫療和核工業等。小于250毫希的照射不會對人體健康有影響。

大亞灣,隔海相望便是香港。針對是否存在核輻射的問題,從上世紀80年代開始,深港兩地都針對大亞灣核電基地開展了持續的監測。香港天文臺在大亞灣核電站建設初期就建立了十幾座環境監測站,并從1987年開始開展環境輻射監測計劃,計劃分為兩個階段:第一階段,從1987年到1991年,對香港的天然本底輻射水平進行持續的監測,以確立對比樣本;第二階段,從1992年至今,監測香港環境輻射水平的變化。連續多年的監測顯示,監測圖表始終是一條“水平線”,表示核電站對香港的輻射水平沒有任何影響,大亞灣核電基地周邊地區的環境放射性水平與運行前的本地數據相比沒有變化,區域內陸地海洋生物種群數量沒有發生變化。

記者看到,大亞灣藍天碧海、綠樹鮮花,各種陸地和海洋生物在此生存、繁衍,大亞灣核電基地同樣成為了白鷺的棲息地。值得一提的是,白鷺對棲息地的水質、大氣等環境因素非常敏感,因此被稱為“大氣和水質狀況的監測鳥”。白鷺與核電站和諧共處成為了大亞灣核電基地的獨特一景。

3 核電站選址萬里挑一

截至11月3日,嶺澳核電站1號機組已實現連續安全運行3906天。在全球同類型64臺機組中排名第一。同時,自1999年參加與60多臺法國同類型機組的安全業績挑戰賽以來,大亞灣核電站、嶺澳核電站一期已累計獲得34項次第一名,成績突出。

核電站選址要求十分苛刻,除了要考慮核電站周圍人口密度、土地和水資源、地質、地形、海洋和陸地水文、氣象等歷史資料和實際情況外,動用的調查手段也可謂“興師動眾”,上天入地、衛星照相、航空測量、大氣擴散試驗等“十八般武藝”都會用上。

以大亞灣核電站為例,它就是“過五關斬六將”千挑萬選出來的。

大亞灣核電基地廠址位于一個穩定的板塊上,廠址距離東南沿海地震帶約320公里,距離臺灣地震帶約570公里,距離其余國內外地震帶的距離均超過1000公里,廠址半徑50公里范圍內不存在切割地殼的深大斷裂,未發生過6級以上地震,廠址半徑25公里范圍內不存在發震構造,8公里范圍內無能動斷層存在,發生強烈地震的概率不大。

科學研究表明,發生大海嘯需具備三個條件——水深需在1000米以上、震級需要大于6.5級、震源斷層為垂直錯動,而上述條件大亞灣核電基地附近海域一個都不具備。我國沿海區域處于寬廣的大陸架上,水深較淺且大都在200米內,不利于地震海嘯的形成與傳播,如大亞灣核電基地所在的大亞灣海域,水深只有二三十米。此外,當海嘯波從深海傳播到我國近海時,受外海島嶼和寬廣大陸架淺海海床的摩擦阻力影響,其能量已經迅速衰減。我國沿海記錄到的歷史上最高的海嘯峰值僅為0.51米;我國海岸海嘯沉積物調查結果也確認,沒有發現7000年以來我國沿海大規模海嘯沉積物的記錄(約7000年前是我國沿海水位發生明顯變化的年代)。國家環境保護部、國家能源局、中國地震局、國家海洋局等組織專家以保守方法評價分析,目前潛在威脅我國沿海核電廠的主要地震源產生的海嘯到達大亞灣核電基地外海處高度最高約為2.7米,而大亞灣核電基地的廠坪標高為6.5米,防波堤高達13.8米至14米,可以有效抵御臺風和海嘯帶來的增水。